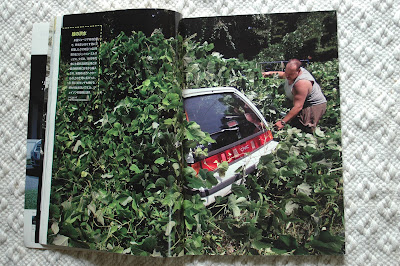

いわき総合図書館放出のリサイクル雑誌、「ナショナルジオグラフィック」2005年3月号をパラパラやっていたら、特集「侵略しつづける外来生物」が目に止まった。その<米国編>中の「緑の洪水」と題した見開き写真=写真=に、こんな絵解きがかぶさっていた。

「米国ジョージア州の自宅で、車を覆い尽くす勢いで繁茂したクズの蔓(つる)を取り払うジェイソン・ミルサップス。クズは、1800年代末に土壌の流出防止用と家畜の飼料用に日本から輸入され、米国の60万ヘクタール以上の土地に広がった。『1日に30センチも伸びる。終わりなき闘いです』と、ジェイソンの母親は話す」

クズは、日本人には普通のつる性植物。そして、米国はかつてそれを必要としたことがあるので、「あれっ」と思った。

世界大恐慌のあと、アメリカはルーズベルト大統領になり、「ニューディール政策」が展開される。最大の事業が「テネシー河谷開発」(TVA)だ。ダム堰堤の土砂流出を防ぐためにクズが植えられたのを、昔、本で知った。そうしたことが、今では裏目に出ているというわけだ。奄美大島のマングースと同じではないか。

TVAは日本の国土総合開発の見本になった。「草の根民主主義」はTVAから生まれた。クズも随分貢献したものだ――と、ずっと思っていたが、現実は違っていた。

米国南部はクズの生育に適していた。想像以上の繁茂・拡散をとげたばかりに、有害植物・侵略的外来種に指定されたという。

クズの「繁茂・拡散」は、日本人には当たり前のことだから、夏はほかの草と一緒に刈り払う。手を抜こうものなら電信柱のてっぺんまで、クズの葉に覆われる。「ナショナルジオグラフィック」の写真は、夏草刈りをする日本のムラの慣習からみると、放置しすぎの状態。よくそこまでほったらかしたものだ――となるのだが。

「米国ジョージア州の自宅で、車を覆い尽くす勢いで繁茂したクズの蔓(つる)を取り払うジェイソン・ミルサップス。クズは、1800年代末に土壌の流出防止用と家畜の飼料用に日本から輸入され、米国の60万ヘクタール以上の土地に広がった。『1日に30センチも伸びる。終わりなき闘いです』と、ジェイソンの母親は話す」

クズは、日本人には普通のつる性植物。そして、米国はかつてそれを必要としたことがあるので、「あれっ」と思った。

世界大恐慌のあと、アメリカはルーズベルト大統領になり、「ニューディール政策」が展開される。最大の事業が「テネシー河谷開発」(TVA)だ。ダム堰堤の土砂流出を防ぐためにクズが植えられたのを、昔、本で知った。そうしたことが、今では裏目に出ているというわけだ。奄美大島のマングースと同じではないか。

TVAは日本の国土総合開発の見本になった。「草の根民主主義」はTVAから生まれた。クズも随分貢献したものだ――と、ずっと思っていたが、現実は違っていた。

米国南部はクズの生育に適していた。想像以上の繁茂・拡散をとげたばかりに、有害植物・侵略的外来種に指定されたという。

クズの「繁茂・拡散」は、日本人には当たり前のことだから、夏はほかの草と一緒に刈り払う。手を抜こうものなら電信柱のてっぺんまで、クズの葉に覆われる。「ナショナルジオグラフィック」の写真は、夏草刈りをする日本のムラの慣習からみると、放置しすぎの状態。よくそこまでほったらかしたものだ――となるのだが。