震災前の話だ。会社を離れてフリーになるとすぐ、記念誌づくりの仕事が入った。いわき地域学會初代代表幹事の故里見庫男さんからも声がかかった。

里見さんが代表を務めた浜通り歴史の道研究会が平成20(2008)年、『道の文化財――福島県浜通り地方の道標』を出す。原稿の整理と校正などを頼まれた。どうしても使えない道標の写真があった。写真を撮影するために所在地を探してうろうろしたこともある。

いわき市内はもちろん、相双地区、隣接する北茨城市や古殿町、小野町の道標が紹介されている。

いわき市内の場合は、「浜街道」(国道6号)、「岩城街道」(国道49号と国道399号・県道小野四倉線の2ルート)、「御斉所街道」(県道いわき石川線)、それに「小名浜高久海道筋」と「その他の地域」(山田町・川部町・田人町・内郷高野町・四倉町)に分かれる。

国道399号・県道小野四倉線の岩城街道は毎週日曜日、夏井川渓谷の隠居へ行くのに利用する。小川町上小川字高崎地内の山側に「湯殿山」の道標がある。

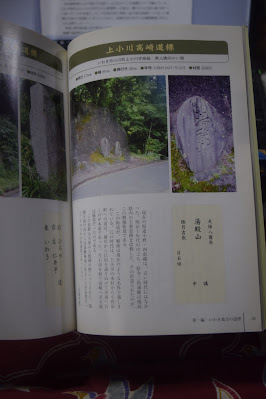

故佐藤孝徳さんが『道の文化財――』のなかでこの道標について書いている=写真。①江戸時代は上小川の本村から小野新町への道は、横川から江田を通り抜けて川前へ行くのが本道だった。片石田を経て高崎へ至る道は脇道だった②この道標は天保の大飢饉のときにつくられた。飢餓を抜け出すには湯殿権現に祈ることが必要だった――。

県道小野四倉線は、古い時代にはなかった。明治10年代の中ごろ、県令三島通庸が福島県内の主要道路を改修した際につくられた――文章を読んでいると、耳の奥に孝徳さんの声がよみがえる。

この本を思い出したのは、いわき市暮らしの伝承郷で企画展「いわき地方の道標」を見たからだ。三つの切り口から道標に迫ることにしたと、館長あいさつにある。

道標と地域の民間信仰の様子を紹介する、というのが一つ。二つ目は、道標に刻まれた地名や昔の道筋などを明らかにすることで、長久保赤水の「改正日本與地路程全図」など3点の地図も展示された。さらに、いわきには閼伽井嶽への道を案内する道標が多い。三つ目としてそれを紹介している。

『道の文化財――』にも閼伽井嶽への道標(好間町川中子字八方屋地内)が載っている。それに関連して、孝徳さんは「閼伽井嶽薬師が磐城第一の霊山として、名実ともに君臨することになったのは明治中期以後のことである」と書いている。確かに、この道標は明治30(1897)年に建立された。

閼伽井嶽への道標で強く引き付けられたものがある。「鳥類猪鹿千丸(せんがん)供養」で、享和2(1802)年に「鴨左衛門」が建てた。高野町にある。

江戸時代には鹿が猟の対象になるほど山に生息していた。草野心平の詩「大字上小川」にも鹿が登場する。

「昔は十六七軒の百姓部落。/静脈のやうに部落を流れる小川にはぎぎょや山女魚(やまめ)もたくさんいた。戸渡あたりから鹿が丸太でかつがれてきた。」。そんな時代に一度はタイムスリップしてみたいものだ。