カミサンの高校時代の同級生がイタリアに住んでいる。東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では原発事故が起きた。その直後、イタリアへの避難を呼びかける国際電話が入った。

日本は人の住めない国になってしまうのか――メディアが報じる「原発震災」に心が痛んだのだろう。

元日に能登半島地震が起きた。半島の西側に志賀原発、それに連なる福井県の沿岸部に複数の原発がある。

余震がなお続く。少しずつ被害が明らかになっていく。イタリアから見てもヒトゴトとは思えなかったのだろう。

夜8時ごろ(向こうでは正午ごろ)、カミサンに国際電話がかかってきた。いわきは能登半島から遠く離れている。直接の被害はない。結局は3・11の話になったようだ。

電話のあった翌朝、パソコンを開くとメールが届いていた。向こうは同じ年末年始でも、クリスマスシーズンだという。

シーズン最後の日、1月6日は祝日で、「魔女焼き」のイベントがある。子どものころに見た「どんど焼き」を思い出させる光景で、国が違っても似たようなことをするものだ、とあった。

ほかに、質問がひとつ。これは私に、だった。イタリアでは「よしむらけいこ」という人が書いた「108の鐘の音」という本が出回っている。ラウラ・イマイ・メッシーナというジャーナリストが翻訳した。この「よしむらけいこ」についての情報を知りたい、という。

「よしむらけいこ」については、結局、イタリアでわかる以上の情報はつかめなかった。同じネットの海をサーフィンするわけだから、日本でも新しい知見は得られない。

代わりに、翻訳者であるジャーナリストについては、イタリアの現代文学作家ということがわかった。

こちらの検索には俄然、興味がわいた。1981年、ローマに生まれた。23歳で東京へ移住し、国際基督教大学で文学修士号を取り、東京外国語大学で文学の博士課程を修了した。

在日イタリア人作家でもある。イマイは今井、つまりラウラ・今井・メッシーナ。2014年、小説「東京水平線」で作家としてデビューし、2020年の『風に託すもの』がイタリアでベストセラーになったという。

「風に託すもの」は、東日本大震災をきっかけに、国際的に知られるようになった岩手県大槌町の「風の電話」にインスピレーションを受けて書かれた小説だ。

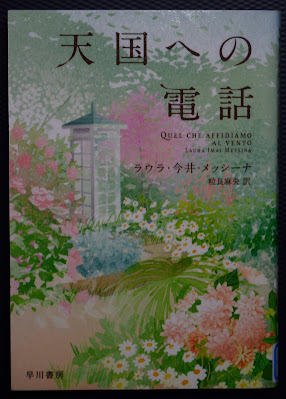

この作品が2022年、粒良麻央訳『天国への電話』となって、早川書房から翻訳・出版された。いわば、「物語」の逆輸入。

図書館のホームページで確かめると、総合図書館にあった=写真。さっそく借りてきて読み始めた――というところで、きょうは終わり(読んだ感想は後日に)。