ときどき「帰る」本がある。『地底の青春 女あと山の記』(筑摩書房、1979年)。著者は真尾悦子(1919~2013年)さんで、いわき地方の炭鉱で「女あと山」(地底から石炭を運び出す女性労働者)として生きた女性の一代記だ。

真尾さんの「いわき物」の1冊で、好間の元炭鉱住宅に住む知人の家で出合った女性、「藤沢マキさん」が「女あと山」だったと知り、首都圏から通って彼女の話を聴き続けた。

この本に「帰る」理由は二つ。一つは、マキさんが語る濃密ないわき弁に触れること。もう一つは、晩年、私を「いわきの息子」として接してくれた著者の心を推し量ること。これに尽きる。

真尾さんは戦後の一時期、夫と2人の子供とともに、縁もゆかりもない平市(現いわき市平)で暮らした。

もともとは編集者(夫)、文芸誌同人(真尾さん)として、文学の世界に身を置いていた。戦後の混乱期、食うためには家を探し、仕事を見つけないといけなかった。それでたどりついたのが平市だった。

平市時代には「氾濫社」をおこし、印刷・編集事業を手がけた。その体験をつづった『たった二人の工場から』が大評判になった。やがて一家は帰京し、夫は出版社に勤め、真尾さんはノンフィクション作家として取材・執筆活動を続けた。

本の真ん中あたり、「第2章 地底の青春」を読み進めているうちに衝撃的な場面に出合った。マキさんが家族とともに内郷の炭住に住んでいた昭和2(1927)年3月27日、町田立坑で火災事故が起き、134人が死亡する。

「日曜日だったのよ。公休日も日曜もなしに一生けんめい稼いだ人らがやられたんだ」と、マキさんは当時を振り返る。

「立坑の底で火が出たんだから、早く始末しねえと拡がっちまうべ。ある程度、人間のいのち犠牲にしても、会社の損害を少なくしなければなンね、炭鉱は潰さンね、てそういう考えしたんでねえけ? まあ、いえば、会社はその立坑にフタをして火イ消す算段したのよ。下で働いてた人らは、出口ふさがれたんだもの、どうにもなんねえ」

いわき市立図書館のホームページに「郷土資料のページ」がある。明治以降、いわき地方で発行された新聞がデジタル化されて収められている。

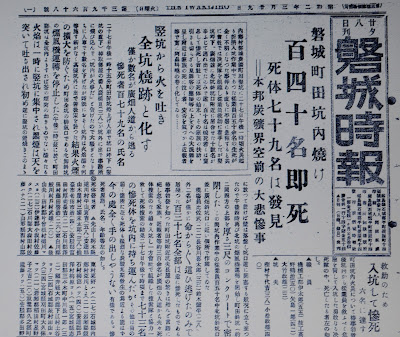

昭和2年3月29日付の磐城時報(前日28日に夕刊として配達された)=写真=を例にとると、こんな具合だった。

1面トップに見出し4本が並ぶ。「磐城町田坑内焼け/140名即死/死体79名は発見/本邦炭礦界空前の大悲惨事」

犠牲者は「179名」とか「137名全部は遂に惨死」とか、情報が錯綜していて定かではない。

ただ、斜坑の上部を厚さ3尺のコンクリートで密閉した、といった記述と、マキさんが語った話が重なる。

そのころ、マキさんには思いを寄せていた鉱員がいた。彼は結局、別の女性と結婚し、やがてブラジルへ渡航する。

彼の父親はこの坑内火災の犠牲者の一人だった。本と当時の新聞記事を接続すると、マキさんの「地底の青春」とは切り離せない大事故だったことがわかる。

0 件のコメント:

コメントを投稿